あなたは誰のために生きている?

人間みな悩んでいること、それは対人関係です。

本書は、対人関係の悩みを、アドラーの思想(アドラー心理学)を、

「青年と哲人の対話篇」という物語形式を用いてまとめた本です。

この本で対人関係の悩みストレスを楽なものにしてくれる。

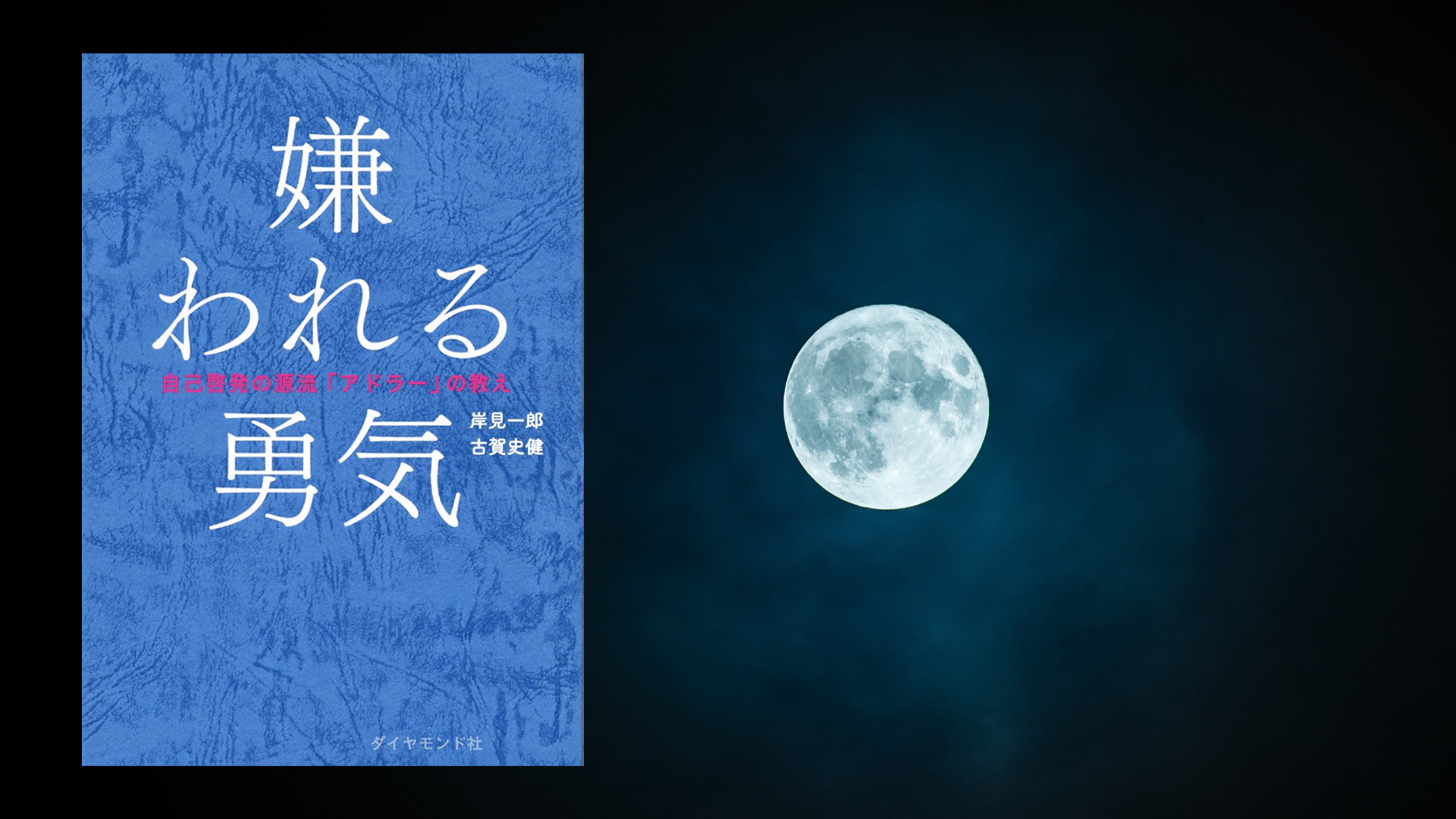

世界中で売れている、勇気の二部作「嫌われる勇気」と「幸せになる勇気」

本記事では「嫌われる勇気」の書評、要約をしていきます。

トラウマを否定せよ

人はいつだって変わることができる。

本書では青年と哲人の会話で、でてくる青年の引きこもりの友人がいます。

その友人は「過去」に、虐待やいじめなどトラウマとなる「原因」が

あり外に出ることができない。

本人(友人)は出たいが出れない、変わりたいが変われない。

このように「(過去の)原因→(現在の)結果」というように、

過去によって現在が1対1で決まってしまうという考え方を原因論といいます。

そこでアドラー心理学では、過去の「原因」ではなく、今の「目的」を考える。

友人は「不安だから、外に出られない」のではなく、その順番は逆で

「外に出たくないから、不安という感情を作り出している」と考える。

つまり、友人は「外に出ない」という目的が先にあって、

その目的を達成する手段として、不安や恐怖といった感情を自ら作り出している。

アドラー心理学ではこれを「目的論」という。

アドラー心理学は、原因論ではなく目的論で考えます。目的論とは、人が行動するとき、必ずなにか目的があるという考え方のこと。

原因論では、「〇〇だから、できなくても仕方ない」「私が悪いわけじゃない」となり、それでは人は変われません。

なので目的論のように「目的達成のために、あなた自身が言い訳をこしらえている」と

考えます。すべてを選択しているのはあなた自身なのであり、

「あなたが変われば、すべてを変えられる」という発想になるということです。

すべての悩みは対人関係

悩みを消し去るには、宇宙のなかにただひとりで生きるしかない。

ここで重要なキーワードとなるのが、劣等感です。

劣等感とは「自分はこの程度の価値なのだ」という感覚です。

アドラーは、他人と比較するから劣等感が生まれる。つまり、

この世界から対人関係がなくなってしまえば、それこそ宇宙のなかにただひとりで、

他者がいなくなってしまえば、あらゆる悩みは消え去ってしまうということ。

劣等感そのものは悪くない、適度の劣等感は成長するために必要で、

大きな劣等感を抱える必要はないということ。

他者の課題を切り捨てる

私たちは、他者のために生きているのではない。

アドラー心理学では「承認欲求」を捨てるべきと述べています。

承認欲求というのは、他者から認められたい願望のことで、

例としては、「あの人に認められたい」「上司に褒められたい」などの事を

承認欲求といいます。

なぜ承認欲求を捨てるべきなのか、

その理由は、承認欲求があると、他者からの目を気にして生きてしまいます、

そしてそれは、「他者の人生」を生きている事になるのです。

他者の欲求を満たすためではない、人生は自分のもの。

嫌われる勇気を持って自分の人生を生きるのです。

世界の中心はどこにあるか

ここまでの話で、アドラーは対人関係のゴールをどこだと考えているのか?

それは「共同体感覚」という概念で説明されます。

「共同体感覚」とは、他者を仲間だと見なし、そこには「自分の居場所がある」

と感じられること。

アドラー心理学では「すべての悩みは、対人関係の悩みである」と考えました。

このことは逆にいうと、幸福の源泉もまた対人関係にあるということになる。

共同体感覚とは、幸福な対人関係のあり方を考えるのにもっとも重要なことなのです。

自分の人生における主人公は「わたし」です。

しかし「わたし」は人生の主人公ではあるのですが、

あくまでも共同体の一員であり、全体の一部。

自分にしか興味を持たない人は「人生の主人公」を飛び越えて

「世界の主人公」になっていこうとします。

こうした人たちが他者と接するとき「この人はわたしに何を与えてくれるのか?」

など他者に期待をしてしまう。

しかし、その期待が毎回満たされるわけではないから

人生は苦しいものになってしまうのです。

このような「自分が世界の中心」という考えをやめて、

「この人はわたしになにを与えてくれるのか?」ではなく、

「わたしはこの人になにを与えられるか?」と考えを変えましょう。

そして「他者への関心」つまりは、他者・共同体へと積極的にコミットしていく。

人間の本能にある所属感とは、ただそこにいるだけでは得られない。

他へと貢献することによってはじめて得られるのです。

「いま、ここ」を真剣に生きる

共同体感覚を手に入れるための3のこと

2.他者信頼

3.他者貢献

1.自己受容

「できない自分」をありのままに受け入れ、できるようになるべく前進して行くこと。

2.他者信頼

いっさいの条件をつけずに他者を信じることです。

信頼することを怖れていたら、結局はだれとも深い関係を築くことはできないのです。

3.他者貢献

1.「自己受容」と2.「他者信頼」ができたとき、

あなたにとって他者とは仲間だと思えるでしょう。

そして仲間である他者に対して、なんらかの働きかけをしていく、素直な気持ちから貢献しようとする。これが他者貢献なのです。

まとめ、おわりに

本書は対人関係で悩んでいる方、自分の人生を見直したいという方に

見てほしい一冊です。

「嫌われる勇気」を読んで私は、自分の人生は、自分のもので、

他者のためではなく自分にもっと時間を使い、生きていきたいそう思えた本です。

皆さんも一度手に取って読んで見てください。

コメント